新選組関連年表

新選組関連年表

新選組番外編

新選組番外編

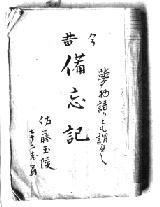

ところで農兵取立ての許可がおり、江川代官領の組合村では急速に農兵が設置されていった。彦五郎 も率先して農兵隊組織に尽力し、文久3年(1863)11月には「日野宿農兵取立書上」を上申して いる。そこで私はこの項において、日野宿農兵隊の武州一揆における活躍と甲州勝沼戦争で春日隊の奮 戦を中心に、武州多摩郡日野宿の豪農、自作上層農民のあり方をさぐることにする。その場合、佐藤仁 執筆の「籬蔭史話」中編(佐藤昱「聞き書き新選組」所収)にそってみていきたいと思う。 初めに「籬蔭史話」とはどのような本であるかということを述べておきたい。これの執筆者は佐藤仁 で、佐藤彦五郎の孫である。上、中、下三編から成り、上編は幕末より以前を、中編は幕末維新期を中 心に、下編は明治以降を、という構成によって書かれている。中編は祖父俊正(彦五郎)及び父俊宣 (源之助)から直接聞いた話と、俊宣執筆の「備忘記」を参考に書いている。

また新選組や甲州勝沼戦争に関することは、昭和5年(1930)頃まで存命であった古谷平右衛門

(天然理心流の剣士で甲陽鎮撫隊及び春日隊に参加)の話も参考にしているということである。

「籬蔭史話」は昭和5年(1930)より始め昭和34年(1959)頃一応脱稿ということになって

いるが、佐藤仁は未完と言いながら昭和36年(1961)に亡くなっている。この本の特色は「例辞」

に書いてあるように、「話材の総てが籬蔭に在り」「史料の真偽研究というような為に、草籬の外へ

一歩も出たことはない」のであって、「我が家の歴史」として佐藤家に残っている古文書類、記録、

語り伝えを基礎にしている。そのため非常に主観的であり、史実の正誤は慎重に見極めねばならないと

思うが、主観的であるが故に彼ら豪農層の意識というものが表面に現れていると思う。だから、

「近藤土方両雄の事跡調査の為、文部省維新史料編纂事務局」から佐藤家に派遣された人たちに佐藤仁が

「我が家の歴史」として書き綴っている旨を述べたとき、維新史料編纂事務局の人が、「それが却って

好いのである」と励ましたのも、そのようなところに良さをみつけたからではないだろうか。

また新選組や甲州勝沼戦争に関することは、昭和5年(1930)頃まで存命であった古谷平右衛門

(天然理心流の剣士で甲陽鎮撫隊及び春日隊に参加)の話も参考にしているということである。

「籬蔭史話」は昭和5年(1930)より始め昭和34年(1959)頃一応脱稿ということになって

いるが、佐藤仁は未完と言いながら昭和36年(1961)に亡くなっている。この本の特色は「例辞」

に書いてあるように、「話材の総てが籬蔭に在り」「史料の真偽研究というような為に、草籬の外へ

一歩も出たことはない」のであって、「我が家の歴史」として佐藤家に残っている古文書類、記録、

語り伝えを基礎にしている。そのため非常に主観的であり、史実の正誤は慎重に見極めねばならないと

思うが、主観的であるが故に彼ら豪農層の意識というものが表面に現れていると思う。だから、

「近藤土方両雄の事跡調査の為、文部省維新史料編纂事務局」から佐藤家に派遣された人たちに佐藤仁が

「我が家の歴史」として書き綴っている旨を述べたとき、維新史料編纂事務局の人が、「それが却って

好いのである」と励ましたのも、そのようなところに良さをみつけたからではないだろうか。

日野宿農兵隊は始め30名であったが、後に次第に人数が増加して60名になっている。年齢は15 歳以上45歳以下を基準としているようで、練習は30日に1回と定めている。練習場所は実習地とし て多摩川堤防内の芝原を使い、習練所(事務所)には普門寺と宝泉寺の二個寺をあてている。幸いにも 日野宿には八王子千人同心が5名在住しているので、彼らに指導を請うて、ある程度できるようになっ たら教示役方に出役を願って教諭を受ける計画を立てている。実際の農兵隊指揮者は佐藤源之助と佐藤 隆之介で、オランダ式操銃練兵術(銃はゲベル銃)は江川代官から教官3名が派遣されている。 次に農兵隊のための経費の問題を見てみる。まず稽古着などは銘々で仕度する事になっている。鉄砲 や付属品等は12月2日付(文久3年のものと思われる。)の「日野宿見込」を見る限りでは、貸し渡 しを希望しているようである。調練入費については宿方の負担としており、身元のものからの献金が 12月2日付「日野宿見込」では150両となっている。そして「百姓が難儀しないように」と付け加 えてあり、農民の生活が圧迫されないようにとの配慮が見られる。またこれより先に出された文久3年 11月付の「日野宿農兵取立方書上」にも「玉薬カン等の代銀」の出し方について、凶作の時の但書が あり、豪農・村役人の、農民たち特に下層農民に対する対応の仕方がよく表れている。

しかし何よりも注目すべきは「日野宿農兵取立方書上」の最後に書かれている彦五郎の農兵に対する

「弁当」の支給と、「調練場並休足所等補理入用且稽古中諸失費」の彦五郎の全額負担であろう。豪

農佐藤彦五郎がいかに農兵隊設置に積極的であったかが読み取れる。彦五郎自身名主であると同時に剣

術をよくし、大変血の気の多い人物であり、後述するように、武州一揆の時にも、甲州勝沼戦争の時に

も、常に先頭に立って戦った。また近郷に浪人や無頼の徒が出没したとなると真っ先に日野在住の近藤

門下を引き連れて出勤した。しかし結局これらの行動は、領主権力が自分たち豪農層の利益を保全でき

なくなってしまった現在、自らの財産と身を守るためには、自らが先頭に立って危機的状況に対処して

いかねばならなかったためであり、自らの利益保全のためには強固な農兵隊が日野宿豪農層にとって絶

対に必要なものであったのだろう。

しかし何よりも注目すべきは「日野宿農兵取立方書上」の最後に書かれている彦五郎の農兵に対する

「弁当」の支給と、「調練場並休足所等補理入用且稽古中諸失費」の彦五郎の全額負担であろう。豪

農佐藤彦五郎がいかに農兵隊設置に積極的であったかが読み取れる。彦五郎自身名主であると同時に剣

術をよくし、大変血の気の多い人物であり、後述するように、武州一揆の時にも、甲州勝沼戦争の時に

も、常に先頭に立って戦った。また近郷に浪人や無頼の徒が出没したとなると真っ先に日野在住の近藤

門下を引き連れて出勤した。しかし結局これらの行動は、領主権力が自分たち豪農層の利益を保全でき

なくなってしまった現在、自らの財産と身を守るためには、自らが先頭に立って危機的状況に対処して

いかねばならなかったためであり、自らの利益保全のためには強固な農兵隊が日野宿豪農層にとって絶

対に必要なものであったのだろう。

左上写真・・・「備忘記」「新選組写真集」新人物往来社より

右上写真・・・明治初年の日野宿 新選組写真集」新人物往来社より