|

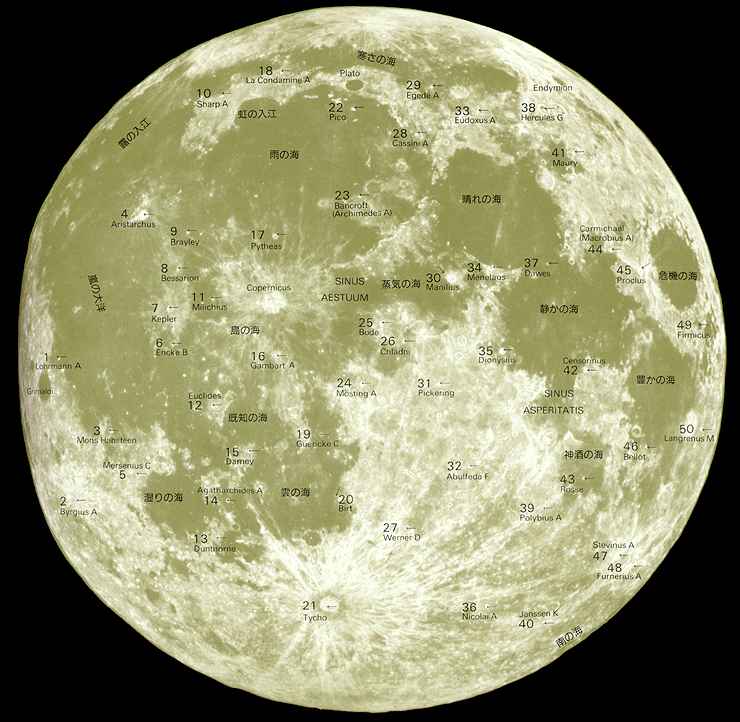

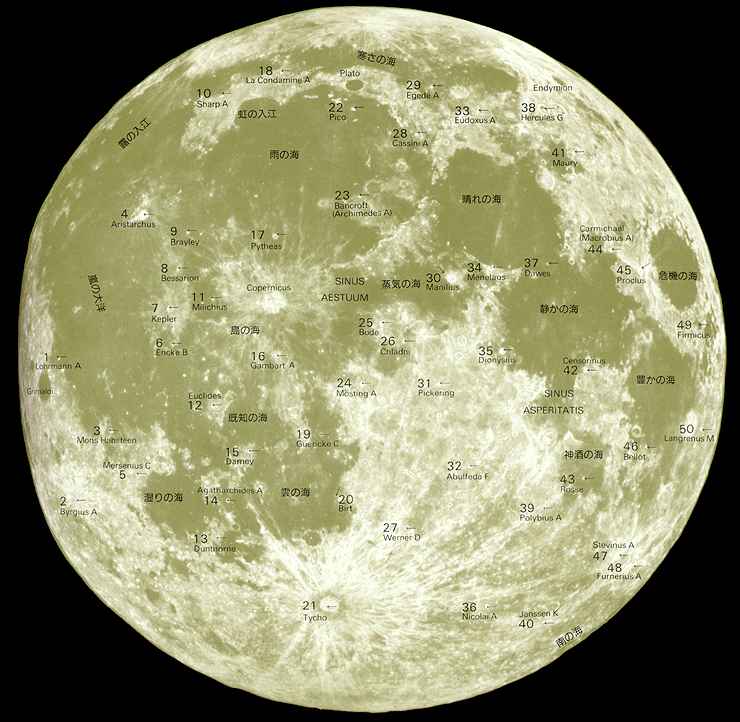

月にある地名の命名は赴きがある。雨の海、晴れの海、静かの海、嵐の太洋等。この命名法を考えたGiovanni Baptista Riccioliに敬意を表し、陰暦別称一覧を作る。 |

| 和名表記 | ラテン語表記 | コメント | |

| 太洋(Oceanus) | |||

| 嵐の太洋 | Procellarum,Oceanus | 2,102,000/- | 月面で最大の海。西、北、南の端は比較的境界が明確だが、東の端ははっきりしない。表面には多数のリンクルリッジがある。この海には、標高差が±80mほどという例外的に平坦な場所が直径200mほどの範囲にわたって存在する。嵐の太洋は円形とはほど遠いと思われがちだが、氷の海をつなげて、雨の海と湿りの海を取り除いてみると直径3200kmの巨大なベイスンが推定できる。このベイスンは表側最大、最古のベイスンと考えられており、プロセラルムベイスンと呼ばれている。 |

| 和名表記 | ラテン語表記 | コメント | |

| 海(Mare) | |||

| 雨の海 | Imbrium,Mare | 830,000/1250 | 嵐の太洋に次ぐ二番目に大きい海で、最大の月面盆地。雨の海の東半分はアペニン山脈、コーカサス山脈、アルプス山脈の3つの山脈が取り巻いている。リッチョーリによって命名された。 |

| 泡の海 | Spumans,Mare | 16,000/-[1N,65E] | |

| 危機の海 | Crisium,Mare | 176,000/570[17N,59E] | 長軸が東西方向に伸び、山脈のような巨大な周壁に囲まれた(東西500km、南北400kmの)楕円形の海。 |

| 既知の海 | Cognitum,Mare | -/-[10S,23W] | 1964年、探査機レインジャー7号の飛行成功にちなんで名づけられた。この探査機は、月面の詳細なテレビ画像を初めて地球に送信した。一見滑らかで平らな海の表面に、小さなクレーター穴が無数にあった。中には地上の大望遠鏡で認められる最小のクレーターの1万分の1にもならない微少クレーターもある。新時代の月の探査はこの時点から始まった。 |

| 雲の海 | Nubium,Mare | 254,000/-[20S,15W] | ほぼ円形をしている。北端ははっきりしない。 |

| Frigoris,Mare | 436,000/- | 氷の海はアトラスから虹の入江北方にいたる長さ(1800km)、幅(250km)の北極地方にある細長い海である。リッチョーリが命名。 | |

| 静かの海 | Tranquillitatis,Mare | 421,000/- | 西部分にリンクルリッジとドームが多く見られる。リッチョーリによる命名。 |

| 島の海 | Insularum,Mare | -/900[7N,22W] | IAUによって承認された名称。西にケプラー、エンケ、東に熱の入江がある。北側はカルパチア山脈になっているが、南の境界ははっきりせず、既知の海とつながっている。この島の海で一番大きな島はコペルニクス。 |

| 湿りの海 | Humorum,Mare | 113,000/380[24S,39W] | 円形の海。周辺部には同心円状の谷が、その内側にはリンクルリッジがきれいにならんでいる。 |

| 蒸気の海 | Vaporum,Mare | 55,000/230[13N,3E] | アペニン山脈の南東にある環状の海。リッチョーリが命名。 |

| スミス海 | Smythii,Mare | 104,000/-[2S,87E] | 円形の海。 |

| 波の海 | Undarum,Mare | 21,000/-[7N,69E] | |

| 晴れの海 | Serenitatis,Mare | 303,000/- | 海の中で6番目に大きい。晴れの海の輪郭は五角形に近い。これは西側にできたインブリウムベイスンができたときの放出物がセラニタティスベイスンの北側と南西側の輪郭を作りなおしたためである。セラニタティスベイスンは直径(670km)。 |

| 東の海 | Orientale,Mare | -/300[20S,95W] | 溶岩があふれた盆地の中でもっとも若いものの一つ。東の海はほとんどは月の裏側にある。したがって、秤動によって地球側に大きく傾くときに見ることができる。オリエンタルベイスンはみごとな三重のリング構造をもつ。内部には一部しか海の溶岩におおわれていない。 |

| 緑の海 | Marginis,Mare | 62,000/360[12N,88E] | 月の東の縁に沿って存在する不規則な形をした海。フランツが命名。通常見える表面側の月面から裏側まで広がっている。南東から北西方向に長く伸びた形をしている。 |

| フンボルト海 | Humboldtianum,Mare | 22,000/160[57N,80E] | |

| 蛇の海 | Anguis,Mare | 10,000/-[22N,67E] | 危機の海の東にある細くて曲がりくねった低地部分にフランツが命名した。長さ約130km。 |

| 神酒の海 | Nectaris,Mare | 100,000/350[15S,35E] | 円形の海。海は月の盆地の中心部にあり、あふれ出た溶岩によって満たされている。盆地の外壁はアルタイ壁に続いている。ネクタリウスベイスンは内側のリング(直径400km)と外側リング(直径800km)の二重リング構造からできている。内側のリングの内部に溶岩が堆積したのが神酒の海である。外側のリングは南側と西側が明瞭で、アルタイ壁と呼ばれている。 |

| 南の海 | Australe,Mare | 151,000/-[46S,91E] | 不規則な形をした海で、月の裏側まで伸びている。クレーターと明るい地域が多く見られる。 |

| 豊かの海 | Fecunditatis,Mare | 326,000/- | 不規則な形をした海。 |

| 英知の海(創意の海) | Ingenii,Mare | -/- | 月の裏側にあるため地上からは見ることはできない。 |

| モスクワの海 | Moscovien(e)se,Mare | -/- | 月の裏側にあるため地上からは見ることはできない。 |

| 和名表記 | ラテン語表記 | コメント | |

| 入江(Sinus) | |||

| 愛の入江 | Amoris,Sinus | -/-[19N,38E] | 静かの海の端から北に向かって250km伸びる。 |

| 栄光の入江 | Honoris,Sinus | -/-[12N,23.2E] | 静かの海の岬のようにも見える。長さは約100km。 |

| 信頼の入江 | Fidei,Sinus | -/70[18N,2E] | |

| 成功の入江 | Successus,Sinus | -/100[1N,58E] | |

| 中央の入江 | Medii,Sinus | 52,000/350 | 表側の月面の中央にある小さな海にメドラーが命名した。 |

| 調和の入江 | Concordiae,Sinus | -/160[11N,43E] | |

| 露の入江 | Roris,Sinus | 寒さの海と嵐の太洋をつなぐ地域にリッチョーリがつけた名称。嵐の太洋の北の岬。 | |

| 虹の入江 | Iridum,Sinus | -/260[45N,32W] | リッチョーリによる名称。虹の入江はインブリウムベイスン形成後にできた直径260km(240km)の衝突クレーターで溶岩が進入して入江となっている。周壁の北側と西側がきれいな半円形に残ってジュラ山脈と呼ばれている。 |

| 熱の入江 | Aestuum,Sinus | 40,000/230[12N,8W] | 海のように非常になめらかな地域だが、部分的には目立たないリンクルリッジと微少クレーターによって構成されている。 |

| 未開の入江 | Asperitatis,Sinus | -/-[6S,25E] | この名称は、この海のがでこぼことした様子にマッチしている。 |

| Lunicus,Sinus | -/-[32N,1W] | 宇宙探査機が最初に月面着陸した地点(ルナ2号、1959年)。IAUによって命名。 | |

| 和名表記 | ラテン語表記 | コメント | |

| 湖(Lacus) | |||

| 秋の湖 | Autumni,Lacus | 3,000/-[14S,82W] | コルディレラ山脈の内側にある暗い斑点。最長距離240km。 |

| 悲しみの湖 | Doloris,Lacus | -/110[17N,9E] | |

| 希望の湖 | Spei,Lacus | -/80[43N,65E] | |

| 恐怖の湖 | Timoris,Lacus | -/-[33S,31W] | 海と同じ暗い部分で、長く伸びた形をしており、山塊に囲まれている。全長は約130km。 |

| 幸福の湖 | Felicitatis,Lacus | -/90[19N,5E] | |

| 死の湖 | Mortis,Lacus | 21,000/150[45N,27E] | リッチョーリにより命名。 |

| 柔軟の湖 | Lenitatis,Lacus | -/80[14N,12E] | |

| 善良の湖 | Bonitatis,Lacus | -/130[23N,44E] | |

| 卓越の湖 | Excellentiae,Lacus | -/-[36S,43W] | クラウジウス付近にある海かどうか不明瞭な地域。この名称はIAUによって認証。最長部分が150km。 |

| 時の湖 | Temporis,Lacus | -/250[46N,57E] | |

| 夏の湖 | Aestatis,Lacus | 1,000/-[15S,69W] | クリューガーの北の長く伸びた二つの暗い斑点。 |

| 憎しみの湖 | Odii,Lacus | -/70[19N,7E] | |

| 忍耐の湖 | Perseverantiae,Lacus | -/70[8N,62E] | |

| 春の湖 | Veris,Lacus | 12,000/-[13S,87W] | ルック山脈の内側の端にある狭い海で、分断された暗い地域。全長540km |

| 冬の湖 | Hiemalis,Lacus | -/50[15N,14E] | |

| 夢の湖 | Somniorum,Lacus | 70,000/- | 不規則な輪郭で境界がはっきりしない。リッチョーリにより命名。 |

| 喜びの湖 | Gaudii,Lacus | -/100[17N,13E] | |

| 和名表記 | ラテン語表記 | コメント | |

| 沼(Palus) | |||

| 眠りの沼(夢の浅瀬) | Somni,Palus | -/- | 静かの海へ伸びる大陸地域で、左上のプロクロスからの明るい光条で、危機の海側の大陸部と分けられている。満月の頃は表面が灰色となって目立つ。 |

| 腐敗の沼 | Putredinis,Palus | -/180[27.0N,0] | リッチョーリによる命名。 |

| 病の沼 | Epidemiarum,Palus | 27,000/300[32S,27W] | |

| (霧の浅瀬) | Nebularum,Palus | -/- | (雨の海の中、アルプス山脈、コーカサス山脈、スピッツベルゲン山脈に囲まれたあたり。カッシニ28番付近。正式名称でない?) |

| 和名表記 | ラテン語表記 | コメント | |

| その他 | |||

| 直線山脈(直列山脈) | Recti,Montes | -/-[48N,20W] | 長さは約90km、高さは1800m。 |

| 下降の平原 | Planitia Descensus | 62,000/360[7N,64W] | ルナ9号によって最初に軟着陸された場所。嵐の太洋の端にある低い丘の間。 |

| 静かの基地 | Tranquillitatis,Statio | -/-[0.7N,23.5E] | アポロ11号の着陸地点(1969)。 |

| 直円(ラングレヌスB) | Naonobu | -/-[4.6S,57.8E] | Ajima Naonobu(1732-1798)日本の数学者安島直円。クレーター(35km)。 |

| 直線壁 | Recta,Rupes | -/-[22S,7W] | 長さ110km、高さ240〜300m。見た目の幅は約2.5kmである。傾斜は過去に考えられていたように急ではなく、傾斜角約7°(1:9)で、どちらかといえばゆるやかな勾配である。 |

|

基本的に独断と偏見で名前をリストアップしています(笑)。基本的に人物の名でない名前を持つ(太洋、海、湖、入江などが該当)地名のみ。人の名前を冠する(クレーター、壁平原、尾根、谷、岬等)地名や地球上の地名に対応する地名を持つ(山、山脈)地名は書いてありません。幻想的でないので(笑)。ちなみに色が変えてある地名は、独断で選んだ大きな地名です。しかし、本によって書いてあること(主に数字と規格)が違うんです(涙)。だから両方から抜粋してくると矛盾したようなことが…。はぅー。 |

| ラテン語 | 発音 | 意味 |

| Basin | ベイスン | 盆地 |

| Catena | カテナ | クレーターチェーン |

| Crater | クレーター | |

| Dorsa | ドルサ | 尾根群、尾根の組織 |

| Dorsum | ドルスム | 尾根、海嶺、リンクル |

| Lacus | ラクス | 湖 |

| Mare | マルエ | 海 |

| Mons | モンス | 山 |

| Montes | モンテス | 山脈、山塊群 |

| Oceanus | オケアヌス | 太洋 |

| Palus | パルス | 沼 |

| Planitia | プラニティア | 平原 |

| Promontorium | プロモントリウム | 岬 |

| Rima | リマ | 細溝、溝、谷、蛇行谷、細流、裂け目 |

| Rimae | リマエ | 細溝群、細溝の組織 |

| Rupes | ルペス | 壁、断崖、急坂 |

| Sinus | シヌス | 入江(湾) |

| Vallis | ヴァリス | 谷 |

| 年代 | 主な出来事 | |

コペルニクス代 | ティコ アリスタルコス コペルニクス エラトステネス オリエンタルベイスン(東の海) インブリウムベイスン(雨の海) クリシュウムベイスン(危機の海) ヒュモラムベイスン(湿りの海) セラニタスベイスン(晴れの海) ネクタリスベイスン(神酒の海) フェクンディタテスベイスン(豊かの海) トランキリタスベイスン(静かの海) ニンバスベイスン(雲の海) プロセラルムベイスン(嵐の太洋) 月の誕生 | |

| 10億年前 | ||

エラトステネス代 | ||

| 34億年前 | ||

インブリウム代 | ||

| 39億年前 | ||

ネクタリス代 | ||

| 41億年前 | ||

先ネクタリス代 | ||

| 46億年前 | ||

| 用語 | コメント | |

| Basin。直径200km以上の大型クレーター。月の大部分のベイスンは二重叉は三重のリング構造になっている。表側のベイスンは内部を溶岩に埋められているために、多重リング構造が分からなくなっていることが多い。月全体で直径300km以上のベイスンは50個、直径100km以上のクレーターは約500個ある。 | ||

| 海 | 海は巨大な隕石が衝突してできたベイスンと呼ばれる凹地に溶岩がたまったもので、クレーターのへりに相当する部分は高さ数kmに盛り上がって連なっているので山脈と呼ばれる。ベイスンとは直径200km以上の凹地のことで、月の表面のベイスンはすべて溶岩におおわれているので海とベイスンが混同されがちであるが、裏側のベイスンは溶岩におおわれていないものが多い。海は地球に向けられた月面の31.2%を占めているが、地球に背を向けた裏側にはわずか2.6%しかない。この原因は、月の地殻が裏側で厚く、表面で薄いため、表側でマグマが地上まで到達しやすかったのである。この海という名称は初めて月に望遠鏡を向けた17世紀の観測者たちが月の暗い部分を誤って「海(mare)」と判断し、同じように明るい部分を「陸地(terra)」と呼ぶことにためで、この習慣は月に水が見つかっていないのに今もそのまま残っている。海が暗く見えるのはは化学組成の差で、明るく見える陸地の岩石がカルシウムやアルミニウムを豊富に含んでいるのに対して、暗い海の岩石には大量のマグネシウム、鉄、チタン等を含んだ玄武岩から成っている。また月の海の表面は、月の形に沿った水平な平面ではなく、かなり不規則に波打っている。 | |

| wrincle ridge。リンクルとはしわのことで、シーツにできるしわのようなリッジ(尾根)をいう。幅の広いリッジは幅1〜20km、高さ数十m〜数百m。傾斜約3度、急傾斜のリッジは幅1km以下、傾斜約15度で、いずれも長さ数百kmに達する。 | ||

| 天体の衝突でできた一次クレーターの放出物で再び月面にできたクレーター。生き残る二次クレーターは親クレーターの直径以上離れたクレーターで、最大の二次クレーターは親クレーターの直径の25分の1で、親クレーターの直径の2〜3倍離れた位置にできることが多い。 | ||

| 白道 | 月の通り道。黄道(ecliptic)とは傾斜している。黄道は天の赤道(celestial equator)に対して23度27分傾き、白道は黄道に対して平均5度9分傾いている。 | |

| 地球照 | 新月の際、地球から反射した太陽光が、月の暗黒面を薄明るく照らすもの。地球の照返し。地球回照光。地光。西洋では「新しい月に抱かれた古い月」と呼んでいる。 | |

| 秤動 | 月の首振り現象。月は地球にいつも同じ面を向けているといわれているが、実際には秤動によって全体の59%を見ることができる。41%が常に見えている月面で18%が見え隠れする部分。 | |

| 光条 | rays。クレーターをとりまく光の筋。厚さ10cmにも満たない薄い堆積物であるため、太陽風による黒化、衝突による表面物質との混合などにより、直径50kmのクレーターの光条でも、約10億年で見えなくなってしまう。 | |

| TLP | Transient Lunar Phenomena。月の一時的現象。アリスタルコス付近で過去400年に起きたうちの45%にあたる230件がこの付近から報告される。一時的な輝き、ぼやけ、色彩の変化をいう。アリスタルコス付近のTLPはわずかな色彩変化が多い。 | |

| クレーター | クレーターは凹地状の地形をあらわす言葉。火山の噴火でできたものは火山性クレーター、隕石の衝突でできたクレーターは衝突クレーター(あるいはインパクトクレーター)と呼べば良い。地球に向けられた側の月面には直径100km以上のクレーター234個を含めて、直径1km以上のクレーターがおよそ30万個ある。月の大部分のクレーターは衝突でできている。月ではおよそ衝突天体の20倍の大きさのクレーターができる。多数の新鮮なクレーターの計測によると、直径15km以上のクレーターでは深さは直径の0.3乗に比例する。直径15kmのクレーターでは深さ2.4km、直径100kmのクレーターでは深さ4.2km、直径200kmのクレーターでは深さ5.1kmということになる。また、入射角が10度以下でないと楕円形のクレーターはできない。 | |

| 明るさ | 海の溶岩のアルベド(albedo - 反射光の入射光に対する割合)は平均0.07程度で、石炭の表面とほぼ同じ黒さである。アルベドは高地で約0.12、コペルニクスやティコのような明るいクレーターで約0.14、もっとも明るいアリスタルコスで約0.18である。日本人の肌のアルベドが約0.20。 | |

| 命名法 | 月の暗くて平らな部分に最初に海と名づけたのはケプラーである。その後、イタリアのリッチョーリは、1651年に発表した月面図(Almagestum Novum)で暗くて平らな地域で大規模なものを海、中規模なものを湖、小規模なものを沼と呼んだ。また、クレーターには科学者、哲学者、探検家などの名前をつけた。彼のつけた名前は現在でも250のこっている。リッチョーリは昔の人名ほど北側に、新しい人名ほど月の南側につけ、関係の深い人名は隣接した地域においた。17世紀には大きな目立つクレーターのほとんどに名前がつけられてしまったので、19世紀の科学者のためには周辺部の小さなクレーターしか残されていなかった。現在の命名法がほぼ完成したのはドイツのベーアとメドラーが1934年に月面図を発表したときである。当時すでに使われていた約400の地名に加え、彼ら自身も約140のクレーターに名前をつけた。彼らの命名法は 1)直径10km以下の目立たないクレーターには固有名をつけずに周辺のクレーターの末尾にA、B、C…の記号をつけてあらわす。 2)谷は、付近のクレーター名にⅠ、Ⅱ、Ⅲ…の番号をつけてあらわす。 3)盛り上がった地形は、付近のクレーター名にギリシャ文字のα、β、γ…の記号をつけてあらわす。 その後19世紀末には研究者それぞれが勝手に命名したため、1つのクレーターに対して3つの名前がつくという事態さえ発生した。このため1934年に国際天文連盟(IAU)の命名委員会ができ、地名の整理をおこなった。現在広く使われているのはこの地名で、月の表側には672個の固有名が採用されている。 | |